집합론, 그 여섯 번째 이야기 | 함수

아마 이 글을 읽고 있는 사람들 중에는 함수가 뭔지 대략적으로는 알고 있을 것이다. 하지만, 함수의 엄밀한 정의는 모르는 사람이 많을 것이라고 생각한다. 게다가 앞으로 함수를 이용하는 일은 매우 많을 것이므로 함수가 뭔지 알고 시작하도록 하자.

함수는 두 집합 사이의 관계로써 정의된다. 두 집합 $D$와 $C$ 사이의 이항관계 $f$를 생각하자. 만약 이항관계 $f$가 다음 조건을 만족하면 우리는 이항관계 $f$를 함수라고 한다.

$$\forall x\in D,\;\exists!y\in C\;s.t.\;xfy$$

함수 $f$에 대해 $xfy$라면 이를 $y=f(x)$와 같이 나타낸다. 또한, 집합 $D$를 함수 $f$의 정의역이라고 하며 $D=\text{dom} f$로 나타내고, 집합 $C$를 함수 $f$의 공역이라고 하며 $C=\text{codom} f$로 나타낸다.

이때, 함수 $f$를 집합 $D$에서 집합 $C$로 가는 함수라고 하기도 한다.

추가적으로, 집합 $R=\{y\in C|\exists x\in D\;s.t.\;y=f(x)\}$을 함수 $f$의 치역이라고 부르며 $R=\text{ran} f$로 나타낸다.

또한, 집합 $D$를 정의역으로 하고 $C$를 공역으로 하는 함수 $f$를 $f:D\to C$와 같이 나타내며, $f(x)=y$라면 $f:x\mapsto y$와 같이 나타낸다.

그리고 함수 $f : A \rightarrow B$가 있으면 $S \subset A$인 $S$에 대해 $f(S)$라고 표기하는 경우가 있다.

이는 $f(S) = \left \{ f(a) : a \in S \right \}$처럼 정의되고, 자주 쓰이는 표현 방식이므로 알아두자.

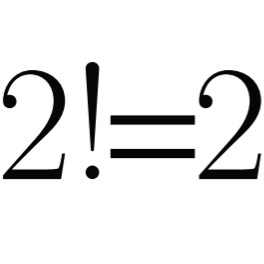

이때, 다음과 같이 정의되는 두 함수 $f$, $g$는 같은 그래프를 가지지만 엄연히 다른 함수이다.

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\\ f:x\mapsto x^2$$

$$g:\mathbb{R}\to[0,\infty)\\ g:x\mapsto x^2$$

정의역이 같고 정의역의 모든 원소에 대해 함숫값이 같아도 공역이 다르다면 다른 함수임에 주목하자.

또한, 다음과 같이 정의되는 함수 $f$에 대해 $y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$과 같이 표기하기도 한다.

$$f:\displaystyle\prod_{i=1}^{n}X_n\to Y\\ f:(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mapsto y$$

이런 함수들을 다변수 함수라고 하며, 변수를 하나만 가지는 함수를 일변수 함수라고 한다. 특히, 정의역이 $\mathbb{N}\setminus\{0\}$인 일변수 함수를 수열이라고 하며, 수열 $f$에 대해 $f(n)$을 $f_n$과 같이 나타내며, 함수 $f$가 수열임을 알리기 위해 $\{f_n\}$으로 표기하기도 한다.

함수는 다음과 같이 분류되기도 한다.

|

1. 전사 함수 : 공역과 치역이 같은 함수를 말한다. 2. 단사 함수 (일대일 함수) : 정의역의 원소가 다르다면 그에 대응되는 공역의 원소도 다른 함수를 말한다. 즉, 다음을 만족하는 함수를 말한다. $$x_1\not=x_2\Leftrightarrow f(x_1)\not=f(x_2)$$ 3. 전단사 함수 (일대일 대응) : 전사 함수이면서 동시에 단사 함수인 함수를 일컫는다. |

또한, 함수의 축소와 함수의 확장을 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 함수 $f:X\to Y$에 대해 집합 $X$의 부분집합 $S$가 존재한다고 하자. 그러면 다음과 같은 함수를 새롭게 정의할 수 있다. $$g:S\to Y\\g:x\mapsto f(x)$$ 위와 같이 정의된 함수 $g$를 함수 $f$의 축소 ( Restriction of A Function $f$ ) 라고 하며, $g=f|_S$로 나타낸다. 또한, 위와 같은 관계가 성립할 때, 함수 $f$를 함수 $g$의 확장 ( Extension of A Function $g$ ) 이라고 한다. |

'수학 > 집합론 | Set Theory' 카테고리의 다른 글

| 집합론, 그 여덟 번째 이야기 | 동치관계 (0) | 2020.05.09 |

|---|---|

| 집합론, 그 일곱 번째 이야기 | 함수의 합성과 역함수 (0) | 2020.05.09 |

| 집합론, 그 다섯 번째 이야기 | 관계 (0) | 2020.05.08 |

| 집합론, 그 네 번째 이야기 | 곱집합 ( Cartesian Product ) (0) | 2020.05.07 |

| 집합론, 그 세 번째 이야기 | 집합의 연산 ( Operations of Sets ) (0) | 2020.05.07 |